[허인욱의 무인이야기] 김체건과 김광택 - 3부

발행일자 : 2010-01-30 15:11:01

<글 = 허인욱 무술전문위원>

아버지의 검술을 이어받다

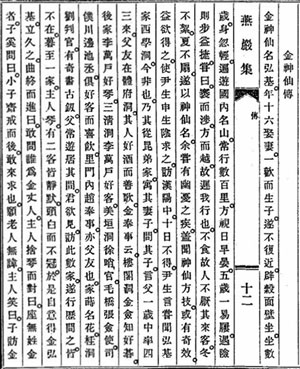

무예도보통지 왜검교전보

광택은 아버지인 김체건이 죽기 전까지 검술을 배웠을 것으로 보인다. 김체건이 터득한 검술은 조선의 검술과 왜검술이었다. 중국의 검술까지도 배웠을 가능성이 있다는 점을 고려한다면, 그는 3국의 검술에 능통했으며, 검으로는 당대 최고였을 것으로 여겨진다. 그런 아버지 밑에서 2국 혹은 3국의 검술을 수련했을 것이다.「김광택전」을 보면,

‘검무[舞劍]는 신의 경지에 들어섰는데, 만지낙화세(滿地落花勢)를 하면, 몸이 감추어져 보이지 않았다고 한다.……광택 또한 능히 그 아버지의 기이한 술법을 전해 받았으니 또한 다르다 하겠는가?’ 라고 기록되어 있다. 김광택도 아버지의 검술을 이어받아 고수의 반열에 올라섰음을 알려준다. 온 땅에 꽃잎이 떨어지는 듯한 ‘만지낙화세’를 하면 몸이 보이지 않는다고 말해질 정도였다. 물론 이 만지낙화세의 주체가 김체건인지 광택인지는 조금 불분명하다. 물론 주체가 김체건이라 하더라도 아버지의 검술 솜씨를 김광택이 그대로 물려받았을 것이고, 그도 같은 경지에 올라섰을 것으로 보인다. 만지낙화세를 김광택도 했으리라 봐도 큰 잘못은 아니라고 생각된다.

그런데, ‘만지낙화세’는 무예도보통지의 본국검․제독검․예도․쌍수도․쌍검과 왜검 항목에서는 보이지 않는 세명이어서 김체건 혹은 김광택에 의해 새롭게 창출된 부분이 아닌가 생각된다. 이러한 점은 무예도보통지 왜검조에 김체건이 검법을 행하는 사이에 새로운 뜻이 나와 교전지세(交戰之勢)를 이루므로 「교전보(交戰譜)」라 하였다는 서술을 통해서 확인된다. 김체건에 의해 창의적으로 새롭게 덧붙인 부분이 있었음을 말해주기 때문이다.

김광택의 무예솜씨가 뛰어났음은 그의 생사를 모르다가 만난 영조가 그를 영조 33년(1757)에 그가 하는 일이 없다고 하자, 금위영의 교련관으로 제수하고 있다는 점에서도 살펴볼 수 있다. 교련관은 장교 중에서 선발하며 군대를 교련하는 임무를 맡았는데, 사법(射法)․진법(陳法)․강서(講書)에서 수석한 자를 뽑았다. 그만큼 능력이 요구되는 자리였던 것이다. 그런 자리에 김광택을 앉힌다는 것은 김체건의 아들이라는 점 외에 그의 무예솜씨가 뛰어났기에 가능한 것이었음을 짐작하게 한다.

연암집의 김신선전

김광택에 대해 영조는 그의 생존을 알지 못했다고 한다. 아마도 김체건도 사망하고 영조가임금에 즉위하는 과정에서 김광택과의 연락이 끊긴 듯한데, 이 시기에 김광택은 신선술을 배운 것으로 보인다.광택은 태어날 때부터 남다른 데가 있었다. 김신선을 따라, 자(字)를 ‘무가자(無可者)’라고 하고는 각식(却食)과 경신(輕身)의 술법을 배웠다. 서울에서 풍악(금강산)까지 400리를 가는데 김신선은 짚신 한 켤레로 3번을 왕복해도 신이 닳지 않았다. 광택 또한 짚신 한 켤레로 두 번을 오고가도 닳지 않았다. 태식(胎息)에 능하며 겨울철에도 옷 하나로 지냈다. 나이 80에도 얼굴이 어린아이 같았으며, 죽는 날에 사람들은 시해(尸解)한 것으로 여겼다(「김광택전」).

김광택은 김신선을 따랐다고 하는데, 김신선은 박지원(朴趾源)의 연암집(燕巖集)에 보이는 김홍기(金弘基)로 본다. 이덕무(李德懋)의 청장관전서(靑莊館全書)에는 ‘김홍기(金洪器)’로 되어 있기도 하다.

김홍기는 하루에 수백 리를 돌아다녀도 신발은 새 것 같았으며, 더워도 땀 흘리지 않고, 추워도 떨지 않았고 밥은 몇 숟갈만 먹고도 며칠을 지탱할 수 있었다고 한다. 또한 그는 기름(油)․장(醬)․물고기(漁)․고기(肉) 등은 먹지 않았으며, 야밤중에 일어나 앉아 뼈마디를 움직였다고 청장관전서에 기록되어 있는데, 두 기록을 같이 보면, 신선으로 불리는 김홍기는 하루에 수백 리를 갈 정도의 빠르게 걸으면서도 신발이 하나도 헤어지지 않는 경신법, 음식을 가려먹고 적게 먹는 음식을 섭취하는 각식, 호홉법인 태식, 뼈마디를 움직이는 도인법에 능통했던 것으로 보이며, 김광택도 그로부터 이러한 신선술을 배웠을 것으로 짐작된다.

「김광택전」의 저자 유본학은 “우리나라에 검은 옷을 입는 무리가 많지만, 도가(道家) 무리가 적다. 그 중에 수련으로 이름을 얻은 자는 오직 김 신선 한 명으로 세상에서 모두 그를 말하고 있는데, 오히려 광택이 있는 것은 알지 못했다”라고 평가를 내리고 있다. 그가 신선술에 심취해 있던 시기는 영조가 즉위하는 1724년부터 영조가 그에게 교련관을 제수하는 1757년까지의 사이였을 것으로 보인다. 이 시기 그는 검술 수련과 함께 신선술을 수련하며 백두산을 오가기도 했던 것으로 생각된다.

신선술을 배운 김광택은 나이가 80이 되어서도 얼굴이 어린 아이 같았다고 하는데, 그가 80정도까지는 살았음을 알 수 있다. 그렇다면 김광택은 1710년 이전에 태어나 1790년 이후에 죽은 것으로 보인다. 사람들이 그가 죽자 시해한 것으로 여겼다고 한다. 시해는 육신을 버리고 혼백만이 빠져나가 신선이 되는 것을 말한다.

「김광택전」에 그의 관직은 종3품의 첨사(僉使)까지 이르렀다고 하는데, 승정원일기 영조 43년(1767)에 고금도첨사(古今島僉使)인 김광택을 찾을 수 있다. 교련관의 무리[流]는 모두 만호(萬戶)․첨사를 얻어 수령(守令)이 되고 있다는 우서(迂書)의 기록과 부합한다. 이외에 위도첨사(蝟島僉使)나 경복궁위장(景福宮衛將) 등의 관직에 있던 김광택 등이 찾아지기는 하지만, 동명이인들로 김체건의 아들 김광택으로 보기는 어렵다.

유본학은 김체건과 김광택 부자에 대해, 다음과 같은 평을 하고 있다.

체건은 능히 검기를 얻어 충성으로 나라에 봉사하였다. 만약 그 재주를 사용하였다면, 곧바로 변방을 안위케 하여 공을 세웠을 것이다. 광택 또한 능히 그 부친의 기이한 술법을 전해 받았으니 또한 다르다 하겠는가! 또한 이는 검선의 무리[劍仙之類]가 아니겠는가! 오히려 판관 상득용이 기이한 선비를 좋아하여, 광택과 더불어 서로 알고 지내며 일찍이 그 일을 (나에게) 이야기하니, 그런 까닭에 그것을 기록하였다. 무릇 위항인(委巷人) 들은 기이한 재주가 있고 남다른 데가 있어도, 자취가 없어져 전하는 것이 없으니 또한 얼마나 한스러운지가! 어찌 체건과 광택뿐이겠는가? 거듭 애석하고 안타깝다!(「김광택전」)

김체건과 김광택을 검선의 무리라고 하면서 크게 쓰이지 못한 것을 한탄하고 있는 것이다. 아울러 이들을 포함한 위항인들이 아무리 뛰어난 재주를 지녔더라도 자취가 남아있지 않은 현실을 이야기하고 있다. 위항은 ‘좁고 지저분한 거리’로 사대부와 상민 사이의 중간계층, 넓은 의미의 중인이 사는 지역을 말한다. 능력있는 중인들이 세상에 쓰이지 못한 현실을 개탄하고 있는 것이다.

「김광택전」에는 판관(判官) 상득용(尙得容)이 김광택과 교류를 한 사실과 그가 김광택에 관한 일을 유본학에게 말해서 「김광택전」이 서술되었다고 한다. 상득용은 태어난 해와 죽은 해가 정확히 알려져 있지는 않다. 그는 영의정 상진(尙震)의 후손이며, 동기(東耆)의 아들로 수문장(守門將), 화량진첨사(花梁鎭僉使) 등을 역임하였다. 승정원일기의 고종 19년(1882)조를 보면, 고(故) 판관 상득용에게 좌승지를 추증하라고 하는 기록이 있음을 볼 때, 판관직도 역임하였음을 알 수 있다.

김광택의 검술 혹은 선도술의 제자가 누구인지는 알려져 있지 않다. 무예도보통지 편찬에 관여한 백동수(白東修)가 김광택의 제자라고 말하기도 하지만, 근거가 있는 것은 아니다. 앞서 김광택과 교류를 한 상득용이 무과출신임을 고려할 때 그가 혹 김광택으로부터 검술과 선도술을 배웠을 가능성을 상정해 볼 수 있기는 하다. 하지만 이 또한 명확치 않으므로 조심스러울 필요는 있다.

<ⓒ무카스미디어 / http://www.mookas.com 무단전재 및 재배포 금지>

무카스를 시작페이지로

무카스를 시작페이지로