[무인이야기] 예도를 전한 인물-고후점

발행일자 : 2011-03-06 16:32:38

<글 = 허인욱 무술전문위원>

[허인욱의 무인이야기] 고후점 편

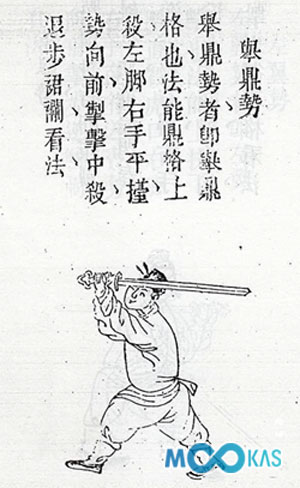

무비지 조선세법

‘무예도보통지’와 관련된 무인들은 여럿 찾을 수 있다. 많이 알려진 대로 백동수(白東脩)가 있으며, 왜검을 전한 김체건(金體乾)도 있다. 이외에 임수웅(林秀雄)의 존재도 찾을 수 있다. 임수웅은 사도세자의 문집인 ‘능허관만고’에 임수웅의 무리를 모아 ‘무예신보’를 편찬하도록 하였다는 인물로, ‘승정원일기’를 참고하면, 영조 36년에 무예별감(武藝別監), 영조 43년에 포이만호(包伊萬戶)를 역임하였다. 그에게는 아들 임복기(林福麒)가 있다. 그도 ‘일성록’을 통해 정조 2년(1778)에 무예별감에 있었음을 알 수 있다. 그런데 ‘승정원일기’에는 그 동안 알려지지 않았던 ‘고후점’이라는 또 한 명의 인물을 찾을 수 있다.예도(銳刀)는 즉 고만흥(高萬興)의 아버지 후점(後漸)이 어느 곳에서 배웠는지 모르나, 그 기술이 매우 기이한 까닭에 다른 사람을 교육하도록 하였습니다. 지금 (예도는) 80여 인이 행하고 있습니다.

영조 10년(1734) 10월 8일의 기록으로, 예도가 고만흥의 아버지 고후점(高後漸)으로부터 비롯된 것으로 기록하고 있는 것이다. 고후점이 어떻게 예도를 배웠는지는 알 수 없다고 하는데, 아마도 고후점이 사망한 탓이라 여겨진다. 고후점의 검술이 기이하여서 훈련도감에서 교습하도록 하였으며, 당시 80여 인이 수련하고 있음을 서술되어 있다. 예도가 ‘무비지’의 조선세법에서 비롯된 것이 아닐 가능성을 알려주는 기록이다.

고후점에 관한 기록은 ‘승정원일기’나 ‘숙종실록’ 또는, ‘영조실록’ 등에서 더 이상 나타나지 않는다. 다행히도 ‘무신별시문무과방목(戊申別試文武科榜目)’에서 고후점과 관련된 기록을 찾을 수 있다. ‘무신별시문무과방목’은 무신년인 영조 4년(1728)에 치른 별시문무과의 방목이다. 이 방목에는 병과(丙科) 540위로 합격한 고만세(高萬世)라는 인물이 나타나는데, 그의 아버지가 고후점(高厚點)이고 형이 고만흥(高萬興)으로 기록되어 있는 것이다. 아버지 이름이 후점(後漸)이 아닌 후점(厚點)으로 기록되어 있다. 하지만, 고만흥이 함께 기재되어 있다는 점을 고려하면, 고후점(高厚點)은 ‘승정원일기’에 보이는 고후점(高後漸)과 동일인이라 봐도 큰 착오는 없을 것이다. 고만세의 과거합격자 기록에는 부모가 모두 존재하는지를 기재하는 구존(俱存) 여부에 부모 두 분이 모두 죽었다는 의미의 영감하(永感下)라고 기재되어 있어, 1728년에 고후점은 이미 사망한 상태였음을 미루어 알 수 있다. 또한 고후점의 최종 관직은 종6품직인 부사과(副司果)였음도 확인된다.

그의 이름은 ‘승정원일기’에는 고후점(高後漸)으로, 무과방목에는 고후점(高厚點)으로 기록되어 있다. 과거합격자 기록은 증조할아버지·할아버지·아버지·외할아버지의 4조까지 시험자가 직접 정확하게 인적사항을 기록해야 한다는 점에서 고후점(高厚點)을 올바른 한자표기로 봐야 할 듯하다. 후점(後漸)은 그의 이름을 명확히 알지 못하는 사관의 오기에서 비롯된 것일 게다.

고만흥의 둘째 아들 고만세는 무과방목에 따르면 제주 고씨로 신유년인 숙종 7년(1681)에 태어났고 48세 때인 1728년에 과거에 합격한 것으로 기재되어 있다. 따라서 1681년에 태어난 아들 고만세보다 한 세대 즉, 약 25~30년 전의 인물이었다는 가정 하에 추정해 본다면, 1650년~1655년 경을 전후한 시기에 태어났다고 추정되고, 사망은 1728년 이전으로 보면 될 듯하다.

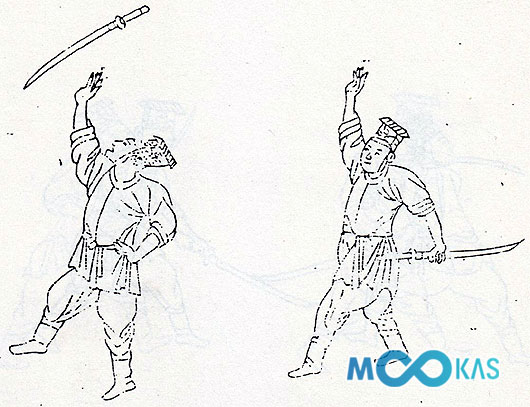

무예도보통지 예도 태아도타세와 여선참사세

그런데 ‘승정원일기’의 기록은 영조 10년(1734)에는 예도를 ‘무비지’의 조선세법과 연관시키지 않고 고후점으로부터 비롯되었다고 한 점이 주목된다. 이와 관련하여 ‘무예도보통지’ 범례를 보자.

예도(銳刀)는 이미 모씨(茅氏)의 세법(勢法)으로 도보를 만들었는데 지금 연습하는 도보와 너무나 다르기 때문에 부득불 금보(今譜)로 따로 총보(總譜)를 만들었다. 또 별도로 모(茅, 모원의)의 설해(說解)를 만들어서 이미 익힌 자로 하여금 배운 것을 폐하지 않게 하고, 익히지 못한 사람에게는 근본한 것이 있음을 알게 하였다.

예도 도보(圖譜)의 자세와 실제로 당시 행하고 있는 검술이 다르기 때문에 현재 연습하는 ‘금보’를 따라 별도로 ‘총보’를 만들었다고 한다. ‘금보’는 고후점이 전한 예도의 기법을 말하는 것으로 보이고, ‘구보’는 모원의의 세법(조선세법)이 범례에서 말하는 ‘근본한 것’으로 여겨진다. 두 검법 사이에 차이가 있음을 짐작케 한다.

실제로 예도에는 조선세법에서는 볼 수 없는 태아도타세(太阿倒他勢)·여선참사세(呂仙斬蛇勢)·양각적천세(羊角弔天勢)·금강보운세(金剛步雲勢) 등의 4세가 별도로 기재되어 있다. 형을 한 면에 그려놓고 설명이 붙어 있는 총도보에는 견적출검(見賊出劍)·수두(獸頭)·전일격(前一擊)·만집(挽執) 등 조선세법에서는 볼 수 없는 세명 혹은 명칭이 나타난다. 조선세법과 예도가 완전히 동일한 검법이 아니었음을 알려주는 것이다.

‘무예도보통지’ 범례와 같이 살펴보면, 고후점으로부터 유래되어 실제로 수련되고 있는 ‘금보(예도)’와 ‘무비지’에 글과 그림으로 실려 전해지는 ‘모원의의 설해(조선세법)’가 각기 존재했던 것으로 보인다. 이 두 검범 사이에는 기법 상의 유사한 점이 있었고 이 때문에 ‘무예신보’ 혹은 ‘무예도보통지’ 편찬자들은 두 검법이 동일한 검술이라는 인식을 했다. 그러한 인식을 바탕으로 예도라는 하나의 항목 안에 두 검법을 녹여내려고 했던 것으로 보인다. 하지만 ‘태아도타세’ 등 4세는 조선세법에서 보이지 않는 기법들은 조선세법에서 유사한 기법을 찾을 수 없었기 때문에 별도로 그림과 설명을 추가할 수밖에 없었다. 총도보에 보이는 견적출검이나 전일격 등도 그러한 고심에서 나온 것으로 여겨진다.

그리고 이후 ‘무예도보통지’를 통해 예도를 접하게 된 이들은 조선세법과 예도를 동일한 검법으로 인식하게 되었으며, 현재까지도 그 인식은 지속되고 있다.

<ⓒ무카스미디어 / http://www.mookas.com 무단전재 및 재배포 금지>

무카스를 시작페이지로

무카스를 시작페이지로