민둥씨름 전승자 송창렬과 샅바씨름 비교고찰(1),권태훈,오진환 증언 및 관련자료 추적

씨름이 2018년 유네스코 인류무형유산으로 남북한 공동 등재가 되었지만

그 내용을 볼때 부족한 부분이 없지가 않다.

일예로, 유네스코에 등재된 씨름은 현재 우리가 인식하고 있는 흔히 경상도식 왼씨름이라고들 한다.

이것에 한하지 않으나 1927년 조선씨름협회가 설립되고 협회 기타 단체들이 씨름대회를 주최,관하며

했었던 왼씨름 외의 바른(오른)씨름이나 띠씨름,망걸이씨름,늦은샅바씨름 등 지역적 특징을 가지고 있던 것들이 멸실되는 지경에 이르렀다.

필자의 역량이 부족한 탓에 상기 씨름의 모든 형태에 대한 고찰은 어려우나

서울과 경기도 개성, 함경남도 북청, 단천, 함흥에서 했었던 샅바를 잡지 않고 하던 속칭 민둥씨름에 대한 지식과 자료가 있기에 연구자로써 추적 해 가고 있다.

우선, 민둥씨름을 구체화 하기 위해서는 민둥시름을 했었던 사람, 인물이 있어야 한다.

증언과 함께 실제 행위자가 있어야 민둥씨름의 형태와 동작 그리고 도구착용 여부, 경기규칙들을 도출 해 낼수 있기 때문이다.

연구는 민둥씨름이 행해졌던 지역과 증언, 행위자 고찰 그리고 세부 내용을 관련자료들과 비교하게 된다.

서울지역- 권태훈(1900년 출생)

권태훈은 서울 북촌에서 태어나 서촌에서 구한말 한량들이 무예수련하던 곳을 출입했었던 이다.

권태훈은 수박에 대해서 증언하며 손으로 치다가 그 손으로 상대를 붙잡고 넘어뜨리기를 했었다고 했다.

이때 끈이나 지금과 같은 샅바를 처음부터 붙잡고 하던것이 아니기에 이는 민둥씨름에 대한 증언이 된다.

권태훈옹의 증언을 씨름과 수박(민둥씨름 관련)으로 나누어 올린다.

http://www.bongwoo.org/xe/bw_pds/9941

출처: 봉우사상연구소

권태훈 1900년 출생, 독립운동가 증언

선생님 : 씨름. 씨름도 그거여.

학인 : 씨름인데, 씨름이면 어떻게 저 그냥 이렇게 붙잡고 씨름하는 거죠?

선생님 : 그렇지

학인 : 메꽂고 이렇게

선생님 : 그래. 씨름도 그 종류에 하나여

학인 : 예. 준비훈련에.

선생님 : 응

학인 : 그러니까 이 씨름은 하여튼, 그렇게 서로 둘이 잡고 하여튼 씨름하는 거고

선생님 : 그렇지

학인 : 그래서 음 어느 정도 하고. 씨름하게 되면 보통 뭐 뚝심이 강해지나요? 뚝심이, 허리심이 강해지나요? 씨름하게 되면?

선생님 : 눈이 밝아지지.

학인 : 눈이요?

선생님 : 눈이 밝아져.

학인 : 어떻게 눈이 밝하지죠? 씨름하면 보통 이렇게 이렇게

선생님 : 그래

학인 : 씨름하면 이런거 아녜요? 이거 이거

선생님 : 그래. 그래.

학인 : 그런데 어떻게 눈이 밝아지죠?

선생님 : 상대방이 다리식 놀리는걸 어떻게 놀리나 제일 먼저 보지, 가만히 있다는, 가만히 있다는 당하라고?

학인 : 아 그러니까 다리를 계속 본다

선생님 : 그래. 아래를 늘 보니까 저사람 상대방이 행동을 빠르게 보니까. 그 벌써 들어오면 저사람이 뭣할까 아는구나 하면 그놈을 막아낼 수가 있거든. 그거 모르고다 있다가 당하는거지.

학인 : 아 눈이 밝아집니까?

선생님 : 그래.

필자 주:위는 샅바씨름에 대해서 얘기한거다.

이는 권태훈의 증언을 책으로 엮은것에서도 확인된다.

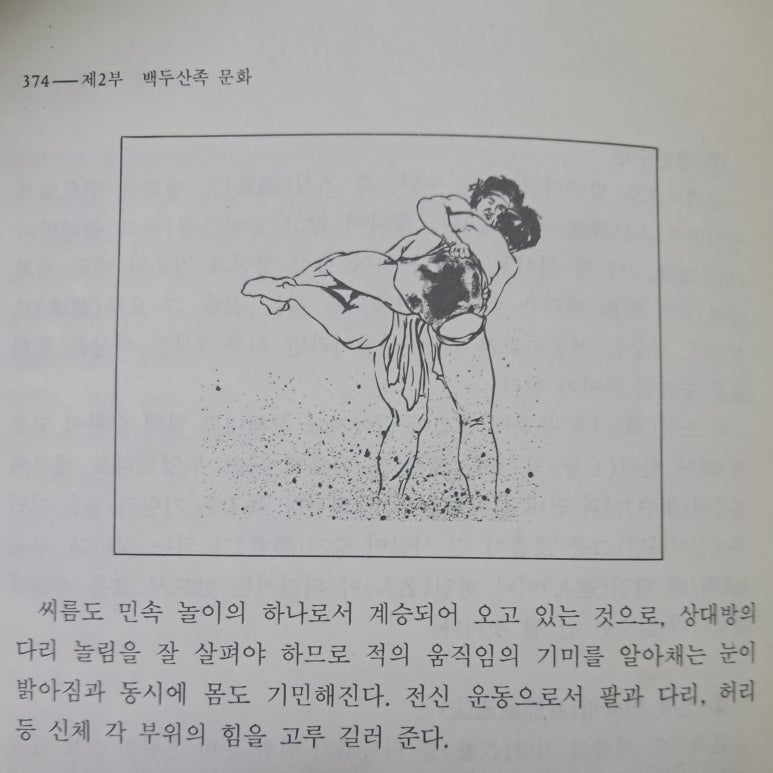

정신세계사 출판, 권태훈 관련 책- 샅바씨름에서 안다리후리기 하는 모습을 참고로 실어뒀다.

[민둥씨름 관련]

http://www.bongwoo.org/xe/bw_pds/9941

출처:봉우사상연구소

선생님 : 응? 그건 손 짓 때리는거여. 손 때리는거. 이거 발로 이거 치는거. 그거 그렇게 연습을 하니까 태껸도도 본식인데 요새 태껸도는 그거 가짜들이여 가짜들

학인 : 그다음에 이제 수박이 있어요 수박(手搏)

선생님 : 수박은 이거 이거 손 치는거

학인 : 손 치는거죠

선생님 : 손치는거니까 손치는 것이 손을 빼도 여기서 같이 빼야지 쳐서 내려오다 수박에 이제 고수(27:46)들이 있지 그래 뭐라고 하면서 이놈을 뒤집어 이러고 치다가 손을 한쪽에서 빼면 이쪽에서 같이 빼야 되는거지

학인 : 손치기라는게 뭔가요? 이거 손으로 미는거요 이렇게?

선생님 : 아니 때려. 이손을 이래서 절컹 뭐라고 하면서 이놈을 때리고, 이놈이 이렇게 들어오면 이걸 때려야 하자너. 이렇게 때리는데 이걸 저렇게 갈라치기도 하고 이렇게 치면 이렇게 치고 저기서 들어오는게 이게 이렇게 이렇게 나오면 여기도 이렇게 나가야지 이걸 치면 아니거든 말이야

학인 : 아니 그러면

학인2 : 이렇게 이렇게 치다 가는 거예요? 이 손으로 치고

선생님 : 그래 그래

학인 : 이거 이 훈련 하는거예요 그러면?

학인2: 이렇게 치는거죠

선생님 : 빠르게 하는거지 빠르게

학인 : 양손만 해봐 이거를 이렇게 서로

선생님 : 아 그렇게만 하면 싱겁지. 이리갔다 저리가고 그짓을 하지

학인2 : 이렇게 하고 이렇게 하고

선생님 : 그래

학인 : 그러니까 그게 수박의 연습이라는거는 그 연습 하는거예요? 손바닥 치는거

선생님 : 손바닥 치는거지

학인 : 손바닥 치는 연습이예요?

선생님 : 그 왜 그러냐하면 이 손 바로 들어 가라는거여

학인 : 아 이 손으로. 교차로 한번 해봐

선생님 : 그리고 하나는 뭣인고 하니 저쪽에 손 들어오는거 막기 위해서고

학인 : 아 손이 이리 들어 올수도 있으니까

선생님 : 들어올 수 있으니까. 아 손이 들어올 적에 손 막는거지 그게. 그게 이게 빠른 사람이 남의 손 들어오는걸 왜 당할겨 막지.

학인 : 그러니까 연습 할 때는 주로 이런 식으로

선생님 : 그렇지. 그대로 연습이지

학인 : 그러니까 손을 이렇게 하고 수박 한다는 사람들은 이렇게 한다고 하는데

선생님 : 아 그건 멋으로 소리를 내지

학인 : 노상(29:17)에서 이러고 소리를 아 하고 이런다는데

선생님 : 그래 그건 멋으로 그래

학인 : 소리를 중간에 내드라구요

선생님 : 그런데 그게 손치는 이것이 멋이 아니고 이거 들어오는거 암만 빠르게 들어와도 막을수 있다는 그거여 그거. 손이 손을 닿으니까 막을수 있지 않나

학인2 : 이렇게 치고 막을수 있겠네요 그죠

선생님 : 그래

학인 : 이렇게 막고 뭐 밑으로 들어오는거 이렇게 막나?

학인2: 같이 또 이렇게 하는거 아닌가? 이렇게? 똑같이?

선생님 : 그래

학인 : 그러면 기본 훈련은 그러면 일단 손으로 들어오는(29:53) 이후 아닌가요? 이런거?

선생님 : 그래

학인 : 이런식으로

선생님 : 그런데 그거만 하자는건 아녀. 그게 빠르게 들어가서 저기서 막지 못하는새 이거 지르는거지

학인 : 그러니까 이거는 주먹 갖고 하는건 아니고 연습 할 때는 주로 손 막 서로 이렇게

선생님 : 주먹으로 때리는게 아니고 이걸 이거 손 쓸 적에 그걸 막기 위해서 하는거여.

학인 : 다른 방법은 없나요? 연습할 때? 그냥 이렇게 막 이렇게 하나. 구체적으로 이렇게, 손 연습 할 때요. 옆으로 들어 온다던지

선생님 : 이거 있자너 줄.

학인 : 줄넘기요?

선생님 : 줄넘기.

학인 : 예. 그걸 통해서

선생님 : 하루 삼천번. 하루 삼천번 넘어라 그랬지. 그 왜 이거 삼천번을 넘는데 왜 그러냐. 이것이 여기가 건드리지 말고 삼천번 넘어야 하는거 아닌가. 그러면 그게 그만치 손이 빨라 지는거여. 이 손 놀리는게 빨라지니까 저기서 들어오는걸 막아 내기가 쉽고 내가 먼저 들어가기가 쉽고 그런거지. 그게 준비운동이여 전부. 제기 차는거

학인 : 수박도 수박도 내내 그러면 하여튼 손 들어오는거 막는거

선생님 : 손 들어오는거 막는거지. 그러니까 아무리 저기서 급히 들어와도 앞으로 막을 수가 있으니까 걸리거든

학인 : 아 그러니까 여기서

선생님 : 무기 없을땐 그놈으로 잡고 던졌지

필자 주: 위의 그놈으로,는 손에 해당한다.

권태훈은 수박이 손바닥을 위주로 마주치면서 연습하고 상대방 급소를 타격했다하며

타격과 방어에 이어서 잡고 던지는것!- 민둥씨름을 했다 증언했다.

경기도 개성- 송창렬, 오진환

송창렬은 1932년 함경남도 북청에서 출생하고 부친을 따라서 일본 오사카(대판), 개성으로 이주했다.

6.25 이전까지도 함경남도 북청에 있던 할머니 집을 동생과 함께 갔었다고 했는데

송창렬이 소싯적에 함경남도 북청에서 씨름을 6개월 정도 했었다고 했다.

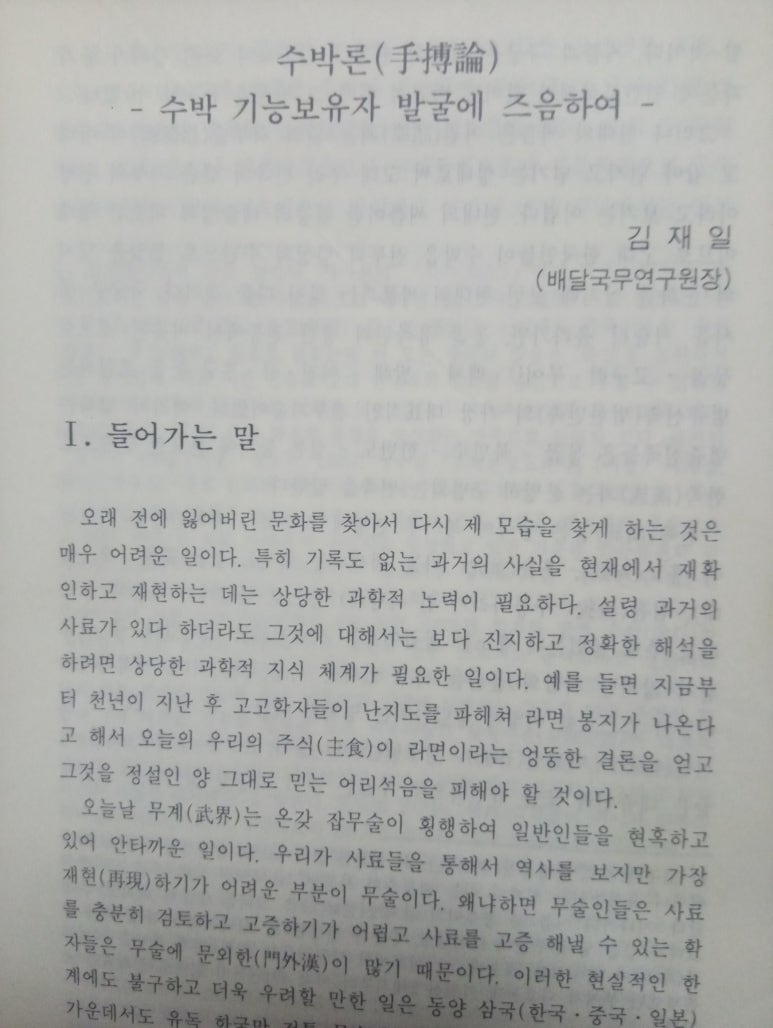

송창렬이 생존 했을때는 이분이 수박으로 너무 많이 알려져 있다보니 연구자들이 수박에 대해서 조사 및 연구를 진행했었고 관련 보고서나 자료들이 남아 있다.

아쉬운것은 송창렬 생존때 북청에서 했었던 씨름-샅바를 잡지 않고한다.

민둥씨름에 대한 구체적인 연구가 진행되지 못했던점이다.

다행히, 송창렬 본인이 생전에 자필로 기록해둔 노트에 고나련 내용이 있고

부분적이긴하지만 민둥씨름 동작, 기술들을 지도 및 시범 보인 영상들과 사진이 남아 있다.

2003년 충북 진천군 지원으로 발행된 논문집이다.

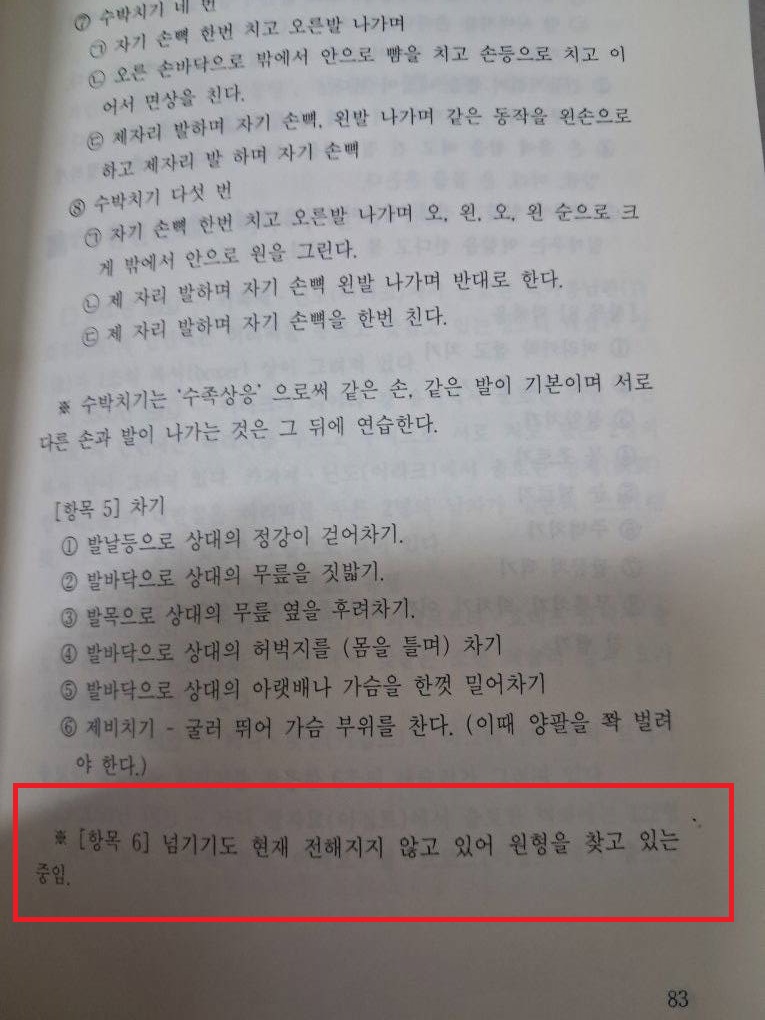

여기에 송창렬 관련해서 넘기기가 전해지지 않고 있다,했는데 이보다 이전에 송창렬이 넘기기중 망돌리기, 발혹치기 등을 지도하는 동영상과 사진, 자필노트가 남아 있다.

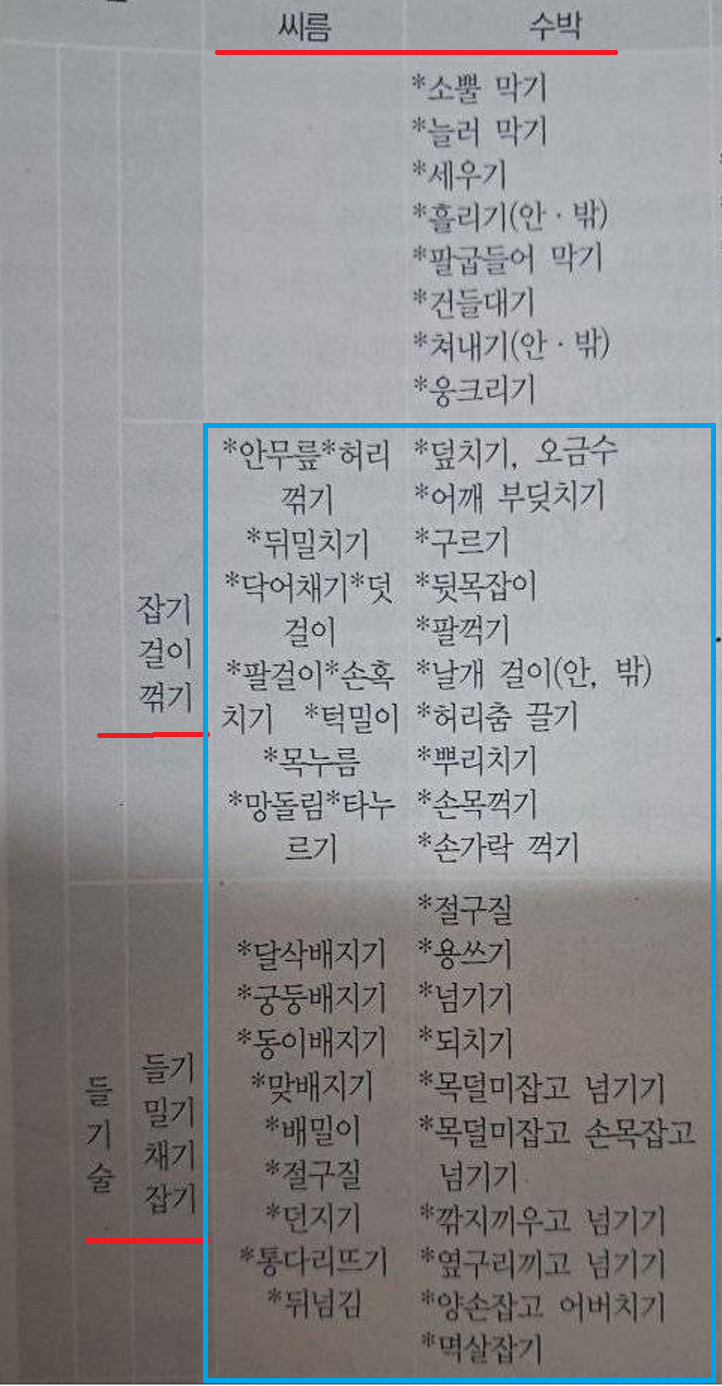

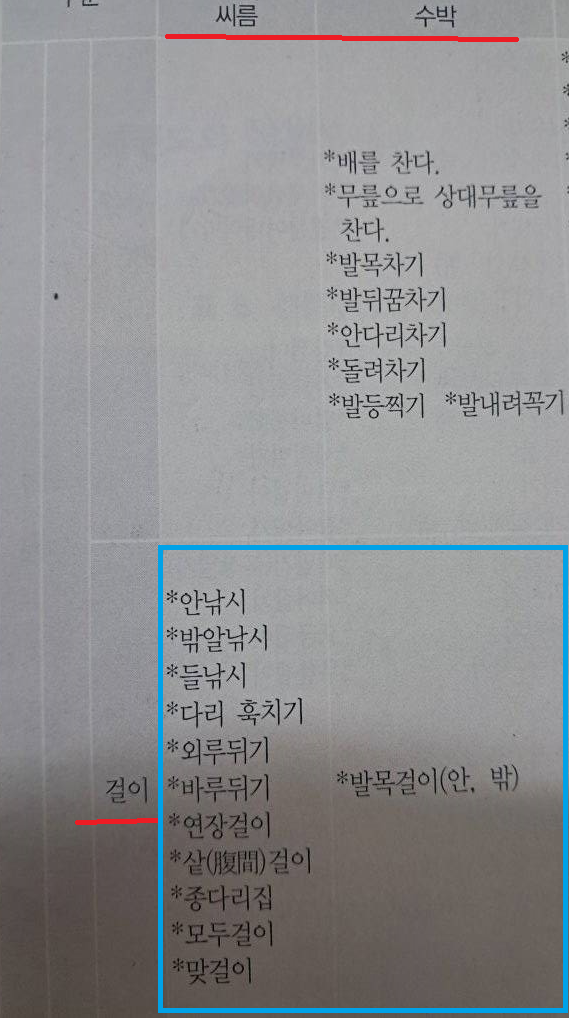

2015년 문화체육관광부 지원 연구 보고서에 수록 된 송창렬의 씨름적 기술들과 비교된 샅바씨름 기술들

도표로 단순 비교된 아쉬움이 있으며 항목에 포함된 것중 오류가 있거나 누락된것들은 차후 얘기하기로 한다.

오진환은 1919년 개성에서 출생한 개성 토박이다.

그 웃대가 전부 개성에서 살았다고 했는데 1911년생 중산 선생에 대해서 많은 증언과 중산 민완식의 기술들을 재현하는데 기여했다.

오진환이 중산 민완식이 했다고 증언해서 재현했던 것에 민둥씨름으로 이해할 수 있는것이 있다.

(일제시대 무예 증언)유도와도 다른것.오진환.범기철 교수 대담

오진환의 증언을 당시 몇사람이 재현해서 오진환 본인에게 확인한바 있다.

유도에서 하는 목감아치기 등을 민완식 선생이 했다고 해서 혹시, 유도 얘기하시는거 아니냐? 수차 여쭤 봤었는데

오진환은 "아니, 내가 유도 얘기 안하는데 왜 자꾸 유도? 유도? 그러느냐?"며 역정을 내기도 하셨다.

이 목감아치기는 유도 뿐 아니라 씨름에서도 하며 1925년 서울에서 촬영된것으로 보이는 영상에서도 학생들이 하는게 확인된다.

특정 종목에서만 했던 기술이 아닌 일반적인것으로도 이해할 수 있다.

민완식 선생은 일제강점기 개성 지역의 무도인으로써 일본 강도관 유도 고단자였을분 아니라 씨름에도 관여했다.

이때 회장은 여운형이었다.

민완식 선생은 초대 자전차연맹 회장을 역임했었다.

현재 대한체육회 대한사이클연맹이다.

민완식 관련 참고

함경남도 단천-김학현 및

단천에서 대대로 산포수를 했었던 김학현 집안에서 했던 민둥씨름 기술들이 있는데

상대 허벅을 치거나 들어찧기 등을 하는거다.

이들은 샅바씨름에서도 같거나 유사한 동작들이 확인되고 있다.

1930년 함경남도 함흥에서 촬영된 영상이 있다.

이 영상에는 소학교 학생들이 민둥시름을 하는 모습으로 실제적인 모습을 확인할 수 있다.

필자는 씨름-왼씨름 외에 샅바를 잡지 않고 했었던 민둥씨름에 대해서 북한 민속학자 홍기무의 말마따나 시골에서? 장난삼아서? 했던것이 민둥시름이 아니라

끈이나 샅바를 잡고 했던것은 경기로써 진행되며 각 지역의 힘께나 쓴다는 사람들이 선수로써 했었고 그것과 비교해서 경기로써 하던것이 아니란 의미이지 홍기무 말을 그대로 받아들이기는 곤란하다.

그 이유는 도구란 것은 사람이 고안해서 만드는거다.

도구 없이 하다가 도구 즉, 샅바를 만들어서 착용하고 샅바씨름이란것을 경기로, 선수로, 일정한 경기규칙도 만들어서 하던것에 비교해서 민둥시름이 샅바씨름에 시간적으로 앞선다는거다.

단적으로 씨름의 원형이라고 할때 민둥씨름이 샅바씨름의 원형이란거다.

이를 부정하기는 어려울거다.

1925년 영상

1925년, 대한제국 소년들 체술(민둥씨름)

1925년에 서울에서 촬영된 것으로 보이는건데 청소년들이 자기들끼리 하는거다.

팔로 상대방 목을 둘러서 감고 한쪽 다리를 걸어서 넘어뜨리는게 확인된다.

팔을 잡아서 당기는것은 송창렬이 많이 했었던 동작과 같다.

샅바씨름에서는 망돌리기라고 했던거다.

1930년 함경남도 함흥 영상

일제강점기 민둥씨름, 1930년 함경남도 함흥, 소학교

상세는 송창렬과 비교하며 설명한다.

-----

본론으로 들어가서 민둥씨름을 했었던 행위자들을 고찰해야 하는데 그것과 비교할 수 있는 재료가 있어야한다.

필자는 2015년 문화체육관광부에서 세계태권도연수원에 연구비를 지원했던 WTF정체성 확립에 고나한 연구때

인터뷰를 했던 기억이 있는데 그 여구보고서에 송창렬이 했던 씨름적-넘어뜨리기 기술들과

샅바씨름 기술을 도표로 비교 해 놓은것을 주목하고 추가자료를 찾아내어 민둥씨름의 구체적인것을 도출해가고 있다.

비교자료로는 (1)1940년 조선일보에 기고됐던 샅바씨름 기술용어와 세부 설명, (2)고려대학교 한국민속대관에 실려 있는 1936년부터 1950년까지 샅바씨름 선수들을 대상으로 조사되었던 기록들, (3)1930년 함경남도 함흥에서 촬영 된 동영상 들이다.

구한말 풍속화를 그렸던 기산 김준근의 민둥씨름 그림 및 민둥씨름 관련 기록들과 그림, 사진들을 추가한다.

본 연구는 문장 및 내용을 수정, 보충해서 국내외 학술연구물 등재와 하반기 교보문고에서 민둥씨름으로 단행본 출판, 영문으로 번역해서 미국 아마존에서도 출판된다.

무카스를 시작페이지로

무카스를 시작페이지로

의견쓰기 (익명보장)