(씨름연구)각력(씨름)이 탁견! 멍청한 소리,씨름 한자표기 추적

이건 뭐, 정신병자들도 아니고?

지금의 택견이라 주장하는것과 유사한 것을 찾아보면 1880년 한불자전에 틱견하다,로 나오고

그 뒤 1895년 코리안게임스에 택견하기가 있는데 역사가 짧다보니 짜깁기가 심하다.

오죽하면 그럴까 싶기도 하지만

재물보를 가지고 한자 각력이 한글 우리 씨름이다? 그러니 씨름도 탁견에 포함된다? 는 멍청한 소리들을 마치 사실인것처럼 얘기하는데

재물보에는 각력(한자)이 두번 쓰여졌다.

(1) 변,,수박이 변이고 각력이 무인데 탁견이다

필자 주: ?

이 각력이 씨름인가?

(2)소 뿔을 머리에 쓰고 하는 각저에 상당(마찬가지)하는것이 각력,이다

재물보 저자는 (1)의 각력에 대해서 (2) 에서 각력은 각저와 같은것이라 하고는 또 다시

한자 졸교= 한글로 씨름, 이라 하면서 각력과 씨름을 구분 해 뒀다.

*재물보 각력 가지고 씨름 운운하며 짜깁기 하는것은 재물보 기록이 있기에 짜깁기에 지나지 않는다.

각력을 논자에 따라서 씨름으로 이해 했을수도 있지만 적어도 재물보의 각력은 씨름이 아니라 각저에 상당하는 것으로

재물보 저자가 적시한 졸교,질교,환교(씨름 한자 표기)과 다른거다.

=====

씨름 의 한자 표기로써 다음과 같은것이 확인된다.

필자 의견을 수정하는것으로 각저가 우리측에서 씨름을 일컫는것으로 쓰인 부분이다.

다만 이 각저는 시기적으로 다른 한자로 쓰여지고 있으며 기록자의 의도에 따른 임의성이 있을것으로 보인다.

그예로써 무예도보통지언해에서 상박의 박자를 노름 박자로 쓴것인데

당대의 지식인들이 한자를 몰라서 이리 썼다 보기는 어렵다.

한글로 언해, 풀이한것도 다분히 임의성이 있어 보인다.

1차적 해석은 지양되는것이 좋겠다.

相撲(상박), 低角(저각)- 1463년 법화경언해

捽挍(졸교)-1677년 박통사언해

졸교(捽挍) , 질교(迭挍) ,환교(擐挍) -1690년 역어유해 譯語類解

捽(졸)-1765년 박통사신석언해(朴通事新釋諺解)

相博(상박)-1790년 무예도보통지언해

졸교(捽挍) , 질교(迭挍) ,환교(擐挍)-1798년 재물보

高麗技(교려기), 撩跤(요교)-1800년경 京都雜志경도잡지

高麗技, 撩跤(고려기,요교),角力(각력), 角觝(각저),-1849년 동국세시기

角抵(각저)-19세기초 물보

角抵戱(각저희)-1925년 해동죽지

각희(脚戱)-1920년~1940년 해방전까지 조선씨름협회, 조선일보,동아일보

高麗技, 撩跤(고려기,요교),角力(각력), 角抵(각저)-1946년 조선상식풍속

角抵戱(각저희)-1925년 해동죽지 / 상동

角力(각력), 角抵(각저)-1946년 조선상식풍속 / 상동으로 低가 아닌 抵로 또 다시 한자표기가 달라졌다.

1798년 재물보의 각저(角觝)의 觝는 동국세시기 한자와 같은 것으로

북한 민속학자 홍기무는 이에 대해서 우리 씨름이 아니다! 고 반박했다.

재물보 저자도 씨름과는 다른것으로 구분해서 썼다.

1463년의 低角(저각) 이후 민간에서는

捽挍(졸교)-1677년 박통사언해

졸교(捽挍) , 질교(迭挍) ,환교(擐挍) -1690년 역어유해 譯語類解

捽(졸)-1765년 박통사신석언해(朴通事新釋諺解)

졸교(捽挍) , 질교(迭挍) ,환교(擐挍)-1798년 재물보

1600~1700년대 후반까지 졸교(捽挍) , 질교(迭挍) ,환교(擐挍), 捽 로 씨름을 표기하는게 확인된다.

경도잡지나 동국세시기의 고려기, 요교는 우리측에서 불린것이 아니라 지나측 예를 든것이나

최남선은 조선상식풍속에서 동국세시기 고려기 운운 은 "角力(각력) 그것을 말하는것이 아니라 여기서 하는(우리측) 각력의 법식이 중국으로 전해간것을 이른다 했고 角力(각력)과 角觝(각저)를 혼용해서 쓰고 있다.

필자 주: 중국에서 우리 씨름을 고려기니? 요교니? 한 것이 의아하다.

최남선은 동국세시기의 高麗技(교려기) 운운은 각력이 아니다! 해 놓고는

여기서 하는(우리측에서 하는) 각력의 법식이 전해간거다? 해서 우리측에서 씨름을 각력이라 지칭한것처럼 쓰 놨는데

이 각력이란 용어가 중국에서 전해진 용어로 볼때 지나인들이 조선에서 하는 각력(최남선)이 지나와 다른게 있고

그 법식이 전해졌다면 마땅히 고려기니 요교니 하지 않고 조선 각력 등으로 부르는게 합당하지 않았을까 싶다.

최남선이 고려기, 요교 등은 각력이 아니다! -이부분은 중국측 각력이 아니다로 이해되고

조선에서 씨름의 한자로 각력을 쓴 것마냥 적어 놓아 헷갈리는거다.

최남선이 동국세시기를 인용할때는 조선씨름협회에서 씨름을 한자로 각희(脚戱)-1920년~1940년 해방전까지 조선씨름협회, 조선일보,동아일보

라 쓰다가 잠시 조선총독부 압력으로 角力(각력)(조선씨름협회 차원)을 사용하던 때다.

최남선의 조선상식풍속은 일제가 패망한 이후 즉, 해방 뒤에 집필 됐었다.

高麗技(교려기), 撩跤(요교)-1800년경 京都雜志경도잡지

高麗技, 撩跤(고려기,요교), 角力(각력), 角觝(각저),-1849년 동국세시기

각희(脚戱)-1920년~1940년 해방전까지 조선씨름협회, 조선일보,동아일보

최남선의 이조角力(각력)이니 중국측 각력과 다른것으로 우리측 각력을 들거나 角抵(각저)를 혼용한 것은

-1946년경으로 그 이전의 1463년 법화경언해 이래 捽挍(졸교), 질교(迭挍) ,환교(擐挍)

捽(졸) 등 재물보 1798년까지도 씨름을 각력이니? 각저라고 한게 확인되지 않으며

재물보 1798년에는 각력은 각저게 상당한다, 이것과 씨름-졸교는 다른것으로 구분했다.

相撲(상박)은 1463년 법화경언해에 한차례 보이고 3백년 뒤인

1790년 무예도보통지언해에는 撲이 아닌 博이 한번 쓰여졌다.

이 외에도 기록들이 있을것이나 필자의 연구 취지가 씨름의 역사나 한자표기 확인에 있지 않기에 이정도 하기로 하고

현재 왼시름이 아닌 샅바 이전의 씨름에 관한 실체적인 형태, 동작, 기술 등을 추적해 갈 예정이다.

상박(相撲)\n\n  \n\n실훔이라[상박(相撲)은 저각야(低角也)이라](『법화경언해』 5 ; 13)[1463년 간]

\n\n실훔이라[상박(相撲)은 저각야(低角也)이라](『법화경언해』 5 ; 13)[1463년 간]

1463년(세조 9) 『법화경法華經』 곧 『묘법연화경妙法蓮華經』에 세조가 구결을 달고 간경도감刊經都監에서 번역하여 7권 7책의 활자본으로 간행한 책이다.

譯語類解

조선 시대, 신이행(愼以行)·김경준(金敬俊) 등이 편찬한 국어로 풀이된, 중국어의 단어집(單語集). 숙종(肅宗) 16년(1690)에 간행함

졸교(捽挍) 실홈\n\n  \n\n다 질교(迭挍) 상동(上仝) 환교(擐挍) 상동(上仝)(『역어유해』 하 ; 23)[1690년 간]

\n\n다 질교(迭挍) 상동(上仝) 환교(擐挍) 상동(上仝)(『역어유해』 하 ; 23)[1690년 간]

技戱

917

捽挍 실홈다

918

迭挍 실홈다 (〃)

919

擐挍 실홈다 (〃)

우리 이 초지(草地)에셔 시름 \n\n  \n\n호쟈 … 겨\n\n

\n\n호쟈 … 겨\n\n  \n\n셔 시름 보\n\n

\n\n셔 시름 보\n\n  \n\n사\n\n

\n\n사\n\n  \n\n들이 닐오\n\n

\n\n들이 닐오\n\n  \n\n[패저초지이학졸교(唄這草地裏學捽挍) …

\n\n[패저초지이학졸교(唄這草地裏學捽挍) …

방변간졸교적인문도(傍邊看捽挍的人們道)](『박통사언해』 중 ; 50~51)[1677년 간]

조선후기 김창조 등이 『신석박통사』를 풀이하여 1765년에 간판한 언해서.

박통사신석언해(朴通事新釋諺解)

卷二

1765년(영조 41)

김창조

http://www.davincimap.co.kr/davBase/Source/davSource.jsp?Job=Body&SourID=SOUR008883&Lang=xxx&Page=2

鄭哥你來,咱們在這草地上學捽挍罷。

931

鄭哥ᅵ아 이바 우리 이 草地에셔 름기 호쟈

咱兩箇捽,大家休打臉, 우리 둘이 름되 大家ᅵ 치지 말고

940

好好的捽。 됴히 됴히 름쟈

물보

1802년 학자 이가환이 초고를 쓰고, 아들 재위가 이를 체계적으로 분류, 정리하여 엮은 어휘집

각저(角抵) \n\n  \n\n름(『물보』 「박희」)[19세기초 간]

\n\n름(『물보』 「박희」)[19세기초 간]

무예도보통지언해

조선 후기의 학자, 이덕무 · 박제가 등이 왕명에 따라 『무예도보통지』를 한글로 풀이한 무예서

http://www.davincimap.co.kr/davBase/Source/davSource.jsp?Job=Body&SourID=SOUR001394

交戰譜

칼을 더디고 씨\n\n  \n\n\n\n

\n\n\n\n  \n\n야 \n\n

\n\n야 \n\n  \n\n츠라[투검상박필(投劍相博畢)](『무예도보통지언해』 34)[1790년 간]

\n\n츠라[투검상박필(投劍相博畢)](『무예도보통지언해』 34)[1790년 간]

甲 乙이 을 들어 놉히 티고 왼 편으로 칼을 드리워 번 티고 올흔 편의 칼을 초고 칼을 더디고 씨야 츠라

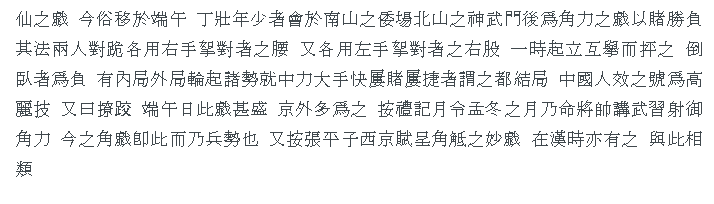

동국세시기

東國歲時記. 조선헌종 15년(1849)에 홍석모(洪錫謨)가 우리나라의 세시풍속들에 대해 기록한 책.

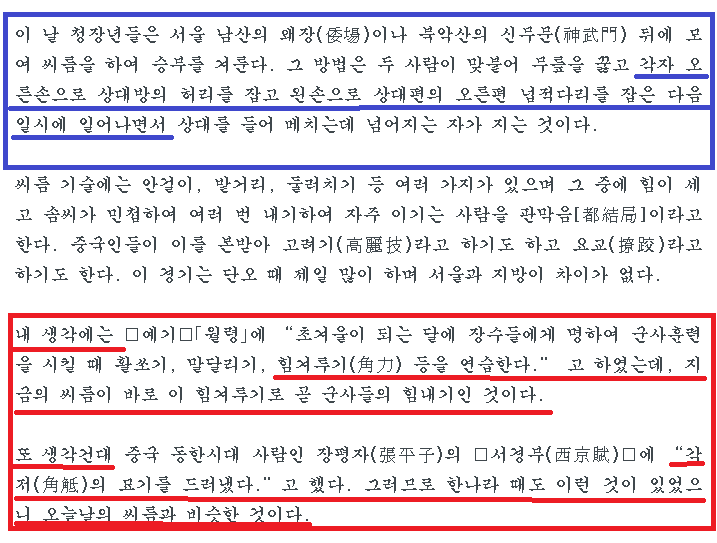

파란색 테두리 내용은 샅바와 관련 된것으로 후술한다.

붉은색 테두리의 내용은 동국세시기 저자인 홍석무가 밝혔듯

"내 생각에는?, 또 생각건데?이지 근거를 든게 아니다.

최남선의 조선상식풍속에도 이 동국세시기를 인용하고 있다.

1946년 6월, 최남선이 조선에 관한 상식을 널리 알리기 위해 저술한 문답서.

\n\n  \n\n

\n\n

동국세시기 내용과 큰 차이가 없다.

북한 민속학자 홍기무는 이에 대해서 반박하고 있다.

조선의 민속놀이

1964년 북한 과학원 고고학 및 민속학연구소 ,민속학연구실

홍 기무

필자 주: 동국세시기 씨름 부분은 경도잡지 내용을 홍석모가 인용한거다.

홍기무는 홍석모에 대해서 아래와 같이 썼다.

우리나라에서 씨름을 한자로<각력> 또는 <각저>라고 썼으나 그것은 잘못이다.

홍석모는 <례기월령>과 장형의<서경부>에 있는 각력, 각저를 곧 씨름으로 보고 중국에서 씨름이 오래임을 말했으나 이것은 잘못이다.

거기에 있는 각력이라는 말은 11월에 있을 대열병을 위해서 10월에 말 타고 활쏘기를 익혀서 그 능력을 시험 본다는말이지 씨름이 아니며

<장형>의 서경부에 있는 각저도 그 글 자체가 보여주는 바와 같이 무거운것 들기, 솟대(솟대장이 올라가 재주를 부리는 장대.) 오르기를 비롯하여

잡기(여러가지 놀음), 환술(요술, 사람의 눈을 속여 넘기는 괴상한 술법)등의 경기이며 씨름이 아니다.

대체로 중국에서 각저라고 하는것은 넓은 의미와 좁은 의미의 두가지로 쓰이는바 넓은 의미로서는 잡기와 환술의 경기를 가리켰다.

좁은 의미로서는 맨주먹으로 승부를 겨루는것을 가리켰는바, 이것은 오대사, <10세기 초에 있은 5개 왕조에 관한 력사책.>리 존현전에서

보는바와 같이 수박 즉 권법(주먹으로 겨루기를 하는법)이지 우리나라 씨름과 같은것은 아니였다.

정조때 재물보에 씨름 관련 용어가 나오기에 부언 해 둔다.

(1) 청색 테두리- 각저,는 한무제때 시작했다, 소 뿔을 머리에 쓰고 하는거다.

상당 각력이다.

각저(우리 씨름 아님)=각력(마찬가지로 이것도 씨름이 아님)

동지- 최남선 (동국세시기를 인용하면서) 고려기운운은 각력 그것을 말하는것이 아니다 - 조선상식풍속 동명사 간, 98페이지 참고

*여기(조선)서 하는 각력(최남선은 씨름으로 이해한듯)의 법식이 전해갔음을 이른다,-이 부분은 재물보에서 씨름을 한자로 각력이 아니라 졸교 등이라한다와 배치된다.

(2) 한자로 졸교= 한글로 씨름이라 했다.

즉, 정조때 씨름은 한자로 졸교였지 각저도 각력도 아니었단 얘기다.

같은 책 같은 페이지에서 구분을 하고 있다.

(3) 녹색 테두리는 택견 관련 짜깁기 하는데 쓰이는 부분이다.

변이 수박이고 각력이 무이고 운운은 무예도보통지에도 인용 되어 있는데

소림은 이들을 무희(무술놀이나 무술적 유희로 이해하면 틀리지 않는다)라고 했다.

그 한글 표현이 탁견, 일 뿐인거다.

무술적 놀이, 유희를 총칭해서 우리말로 탁견이다 한거다.

이건 보통명사로써 고유한 종목을 일컫는게 아님을 유의해야 한다.

따라서, 변=수박+각력=씨름=택견(수박+씨름),,,???

멍청한 애들은 이해를 하는게 좋겠다.

씨름(한글)과 한자 각력 두가지가 함께 표기된것은 1798년 재물보와 50여년 후 1849년 동국세시기,

또 1백년 후 1946년 최남선 조선상식풍속 뿐이다.

재물보에서 각력은 우리 씨름이 아니다! 했다.

동국세시기의 내용도 홍석무 스스로 자기 생각이라 했으며 이를 인용했던 최남선의 기록도 작의적인 부분이 있다고 여겨진다.

*재물보 각력 가지고 씨름 운운하며 짜깁기 하는것은 재물보 기록이 있기에 짜깁기에 지나지 않는다.

각력을 논자에 따라서 씨름으로 이해 했을수도 있지만 적어도 재물보의 각력은 씨름이 아니라 각저에 상당하는 것으로

재물보 저자가 적시한 졸교,질교,환교(씨름 한자 표기)과 다른거다.

무카스를 시작페이지로

무카스를 시작페이지로

의견쓰기 (익명보장)

지나다

재물보의 수박+각력(씨름)이 지금의 택견이라는건 사기임눈 가리고 아웅하고,, 청소년들한테 가스라이팅하는것임

재물보에 씨름을 졸교라한다고 해 뒀어도 그건 누락 시키고 부분 인용해서 호도하는것임

2025-06-23 수정 삭제 신고